福田内科クリニック

〒690-0015

島根県松江市 上乃木9丁目4-25

TEL 0852-27-1200

FAX 0852-67-1711

【定休日】 日・祝日

〒690-0015

島根県松江市 上乃木9丁目4-25

TEL 0852-27-1200

FAX 0852-67-1711

【定休日】 日・祝日

福田内科クリニック HOME > IBS・炎症性腸疾患

過敏性腸症候群・炎症性腸疾患

過敏性腸症候群・炎症性腸疾患について

過敏性腸症候群(IBS)とは

IBDの患者がIBSも併発していることもあり、内視鏡で異常はみられなくないケースでも下痢や腹痛などの消化器症状が場合、過敏性腸症候群による可能性があります。

IBSとIBDの診断が曖昧だと必要の無い漫然とした投薬治療によって、症状の遷延化や悪化・投薬の副作用にさらされることにもなりかねません。

過敏性腸症候群(IBS)が炎症性腸疾患(IBD)と異なる点

◇IBSにおいては血便、粘血便は見られない。

◇IBSに対しては外科手術の実施やステロイド剤・免疫抑制剤などの強い薬剤の使用が必要となることはない。

◇炎症性腸疾患においては腸の病変部や合併症の発症部位に痕跡が残ることがあるが、IBSにはない。

◇IBSでの大腸がんリスクが高くない。

◇IBSはIBDと比べて身体的に深刻な疾患ではないが、QOLを著しく低下させ社会生活に大きく支障を与えることがある。

過敏性腸症候群(IBS)の症状

過敏性腸症候群(IBS)の合併症

過敏性腸症候群(IBS)の診断方法

◇腹痛や腹部不快感が長期にわたっていないか?

◇排便によってそれらが収まることはあるか?

◇便の回数や便の形状はどうか?

IBSの疑いがある場合に更に血液検査、便検査、内視鏡検査、X線検査、心理テストなどによってIBS以外の疾患の除外診断によって最終的にIBSであるとの診断がつけられます。

◇排便によってそれらが収まることはあるか?

◇便の回数や便の形状はどうか?

IBSの疑いがある場合に更に血液検査、便検査、内視鏡検査、X線検査、心理テストなどによってIBS以外の疾患の除外診断によって最終的にIBSであるとの診断がつけられます。

過敏性腸症候群:IBS = Irritable Bowel Syndrome

炎症性腸疾患:IBD = Inflammatory Bowel Disease

炎症性腸疾患:IBD = Inflammatory Bowel Disease

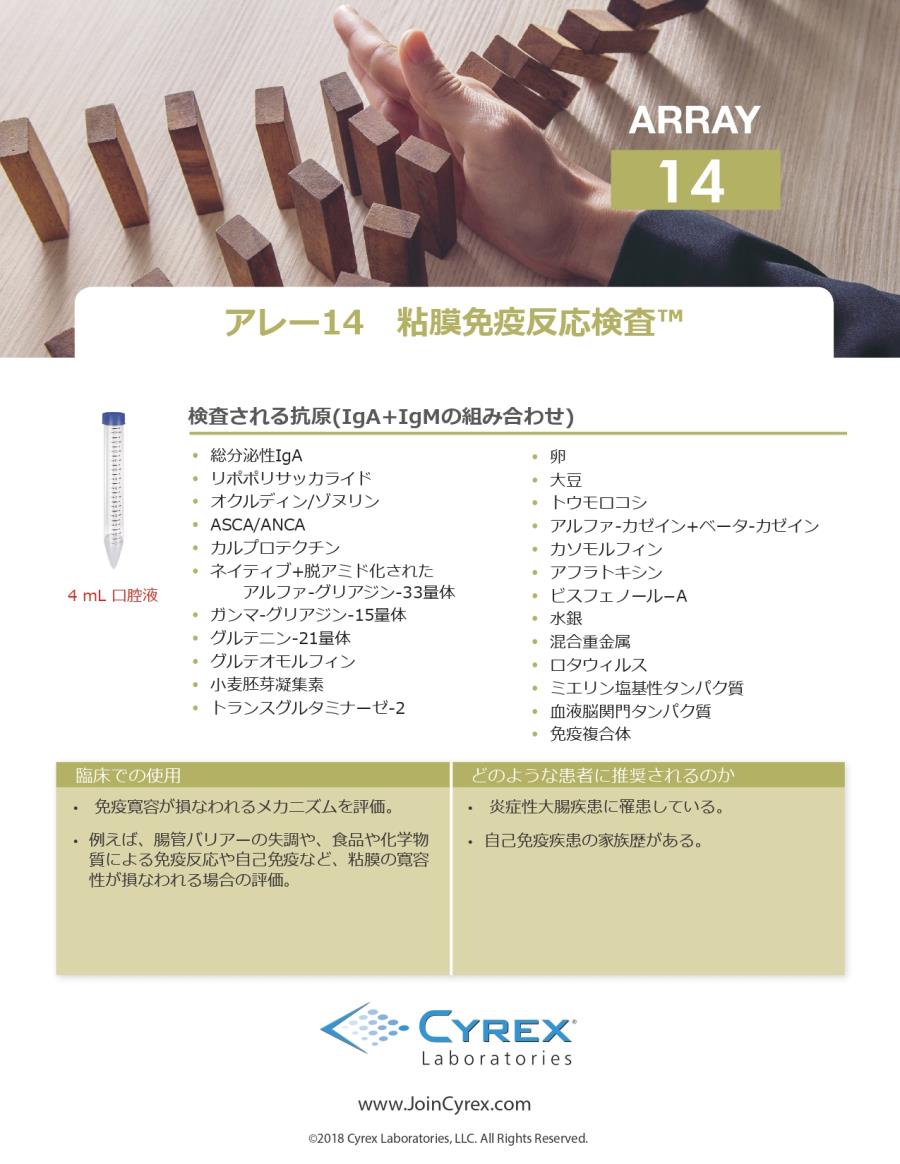

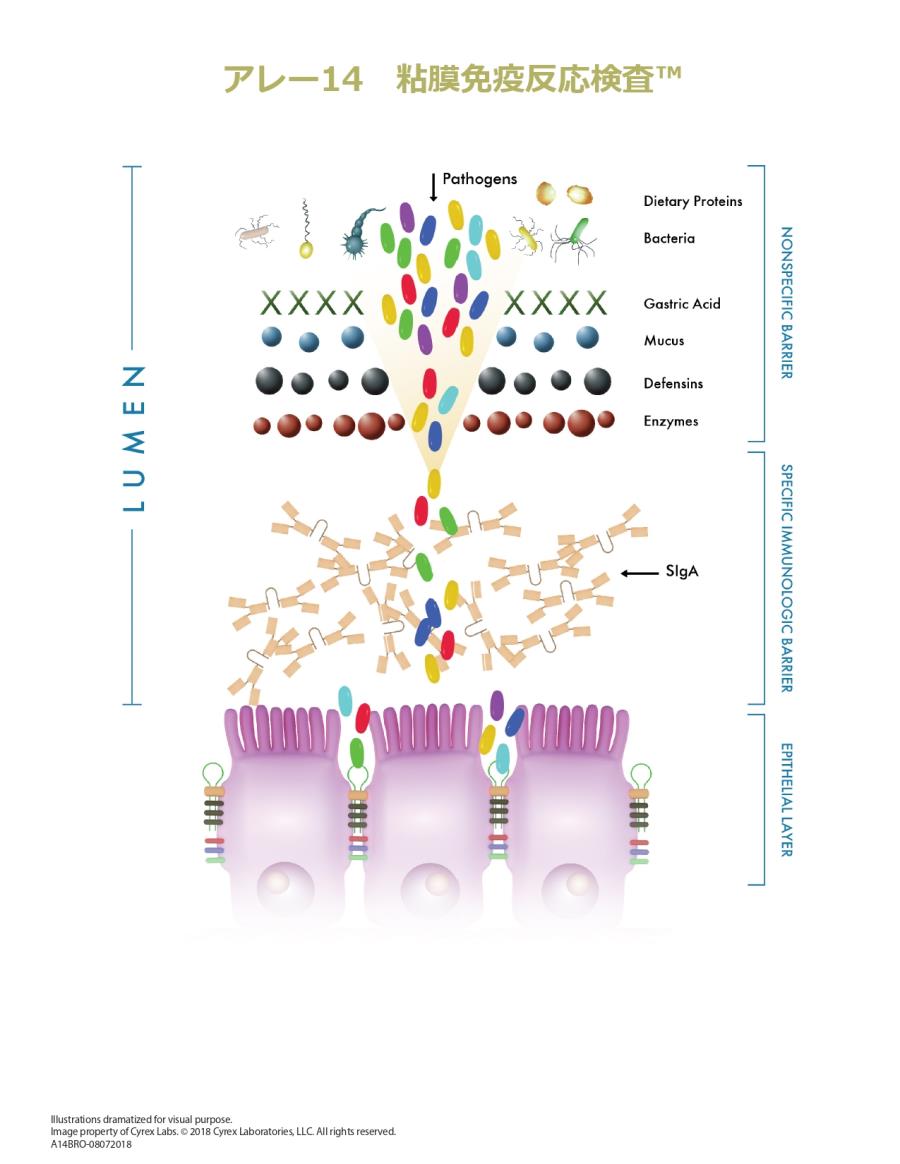

アレー14 粘膜免疫反応検査(サイレックス社)

腸内フローラDNA検査

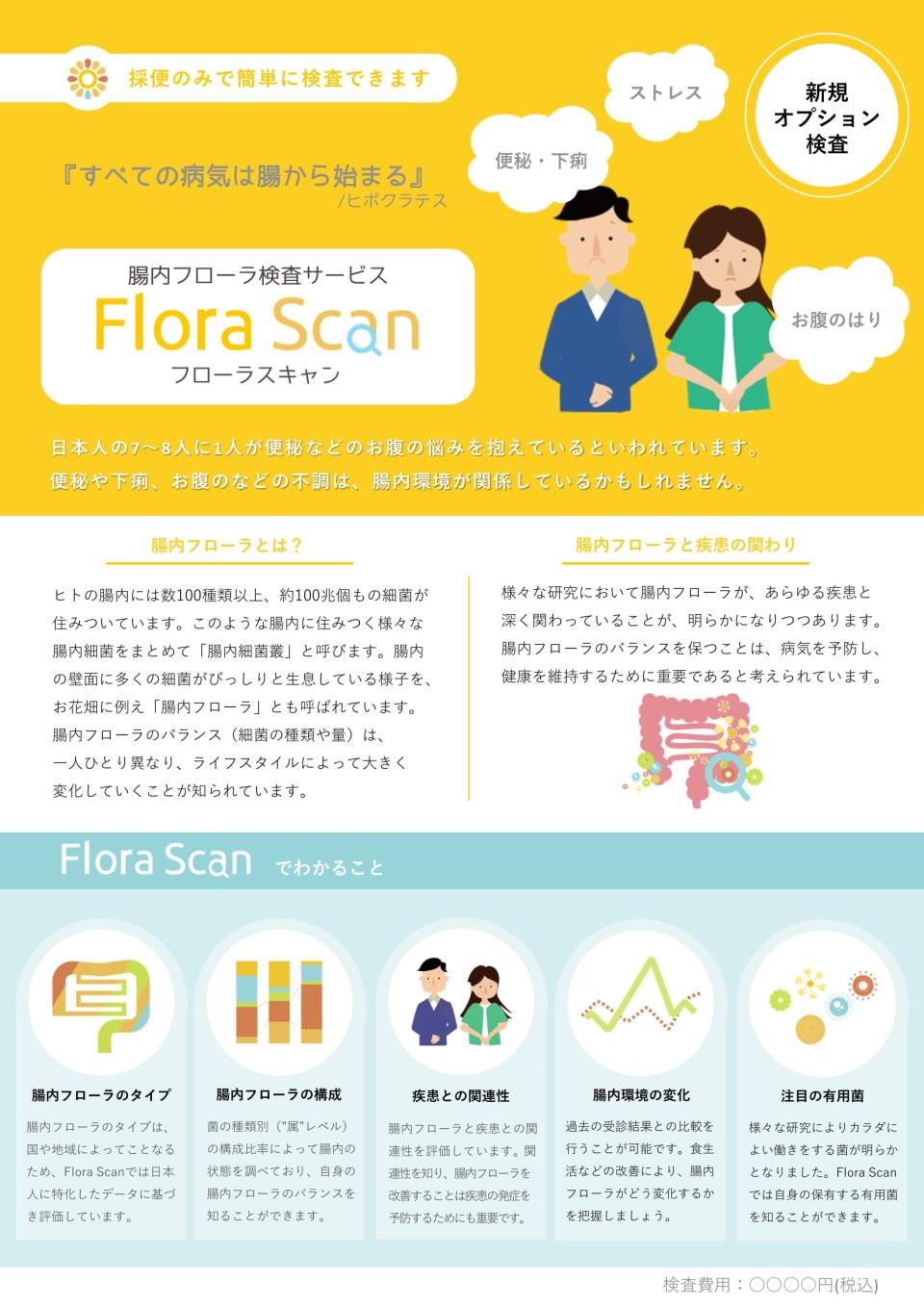

腸内検査サービスFloraScan(フローラスキャン)

検査キットを配送し自宅で検査し、来院いただかなくても報告を受け取れます。1検体 ¥22,000(税込)

検査報告書の解説や食事・生活・サプリメント指導・治療等については

別途、オンライン診療や外来にてご相談下さい。

検査報告書の解説や食事・生活・サプリメント指導・治療等については

別途、オンライン診療や外来にてご相談下さい。

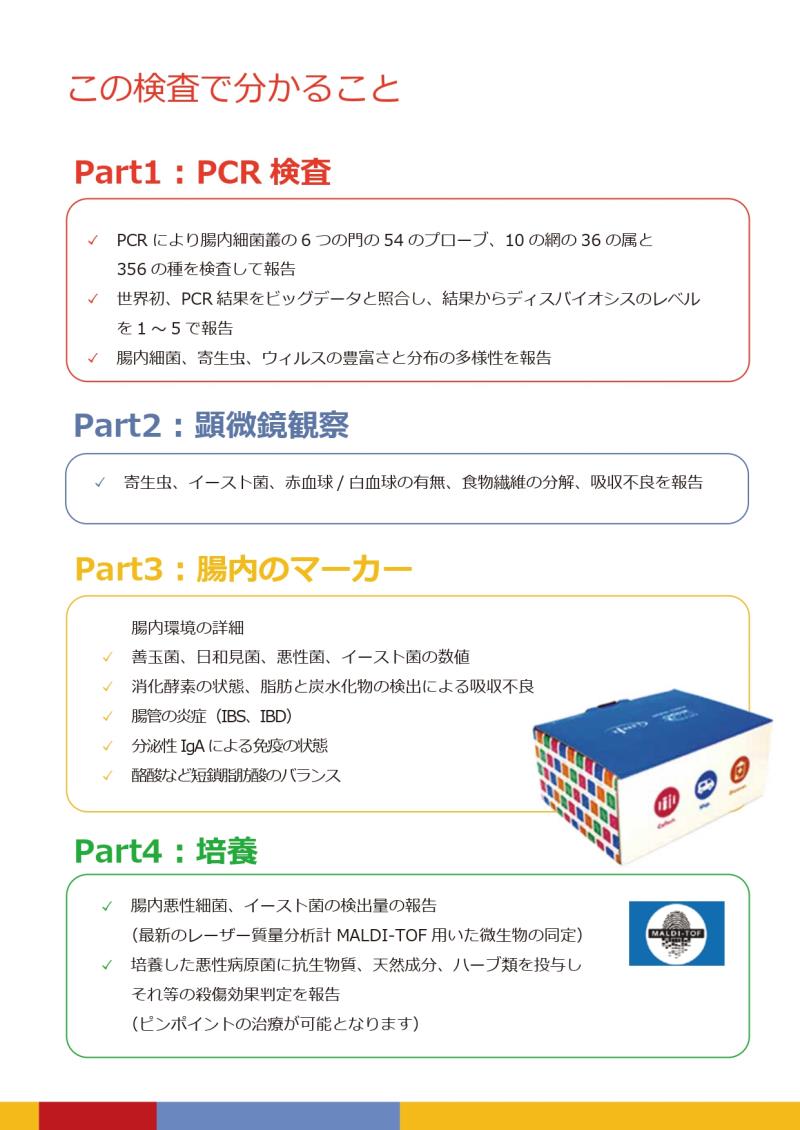

腸内環境検査 GI 360

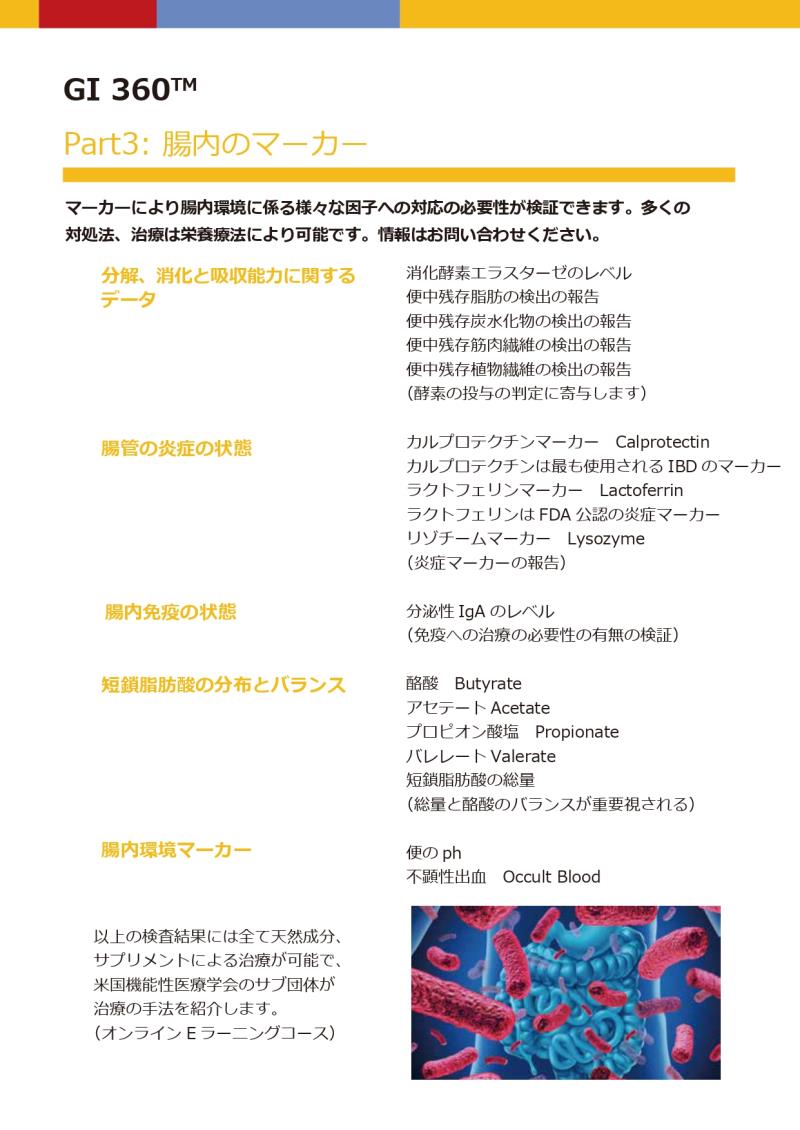

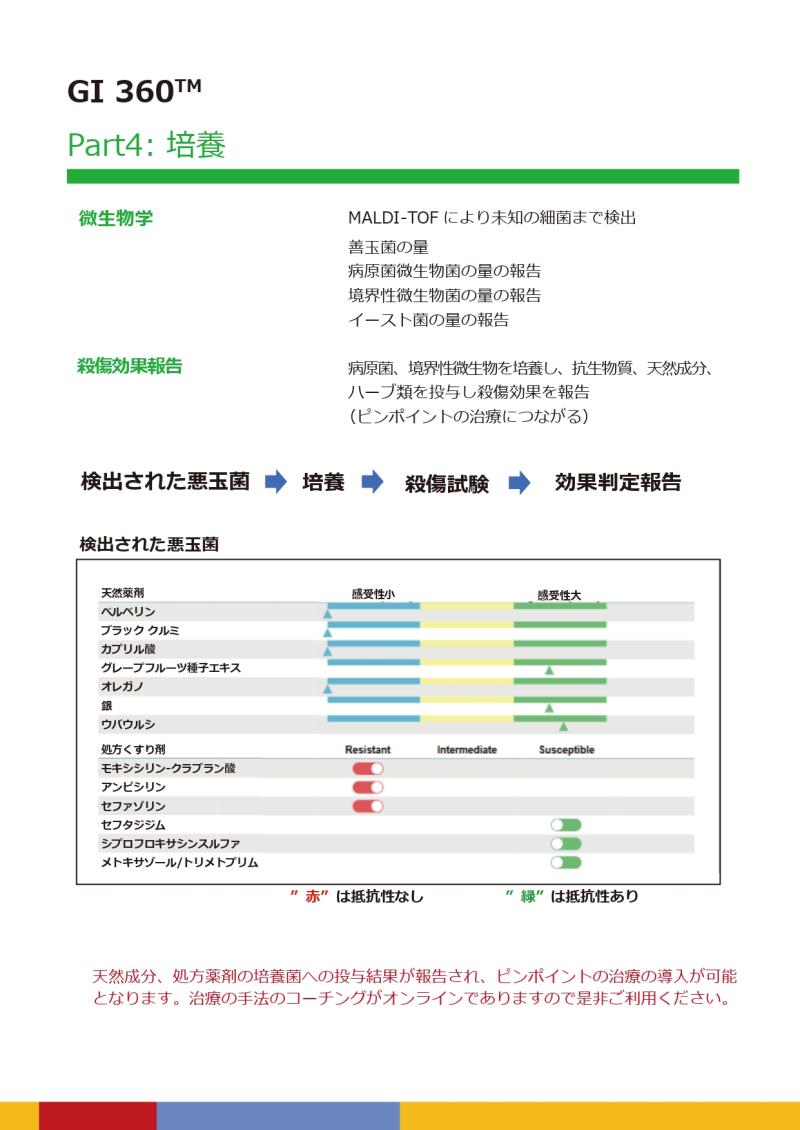

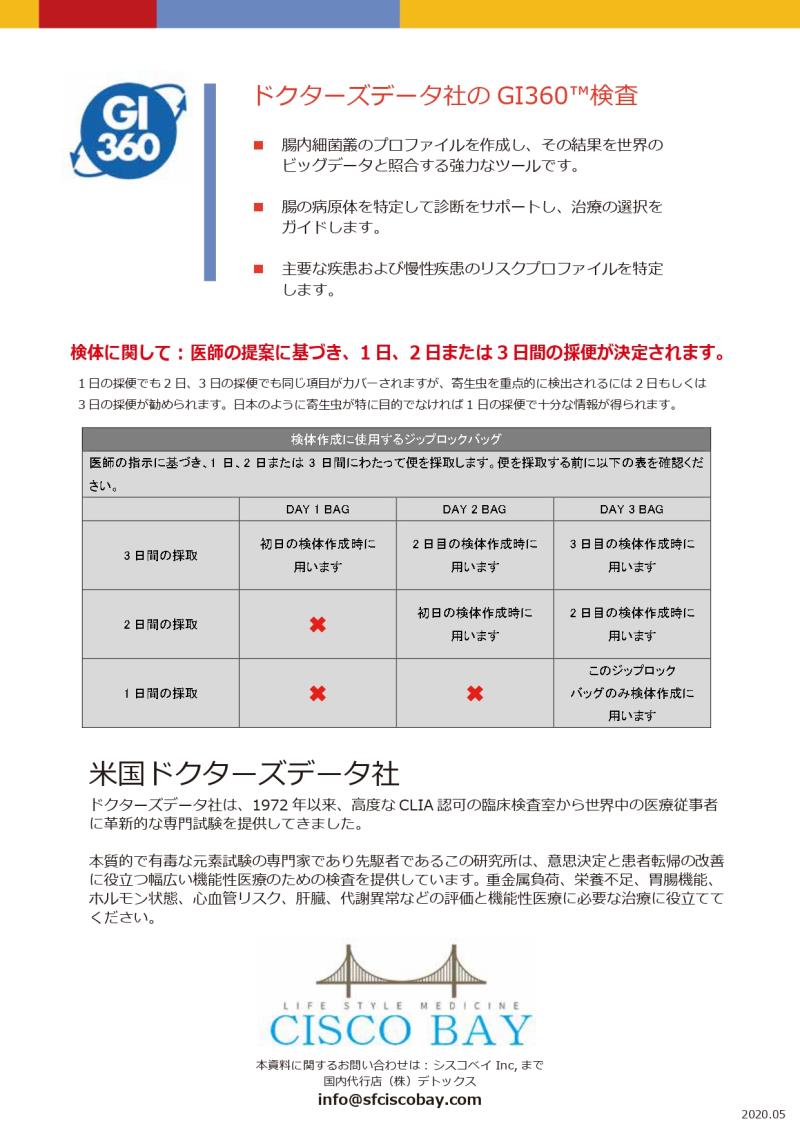

急性・慢性のあらゆる胃腸症状や炎症性疾患に関与する病原体、ウイルス、寄生虫、細菌の状態をPCR・顕微鏡・腸内マーカー・培養などによって、腸内環境悪化や改善につながる因子を多角的に評価する最新鋭の検査です。

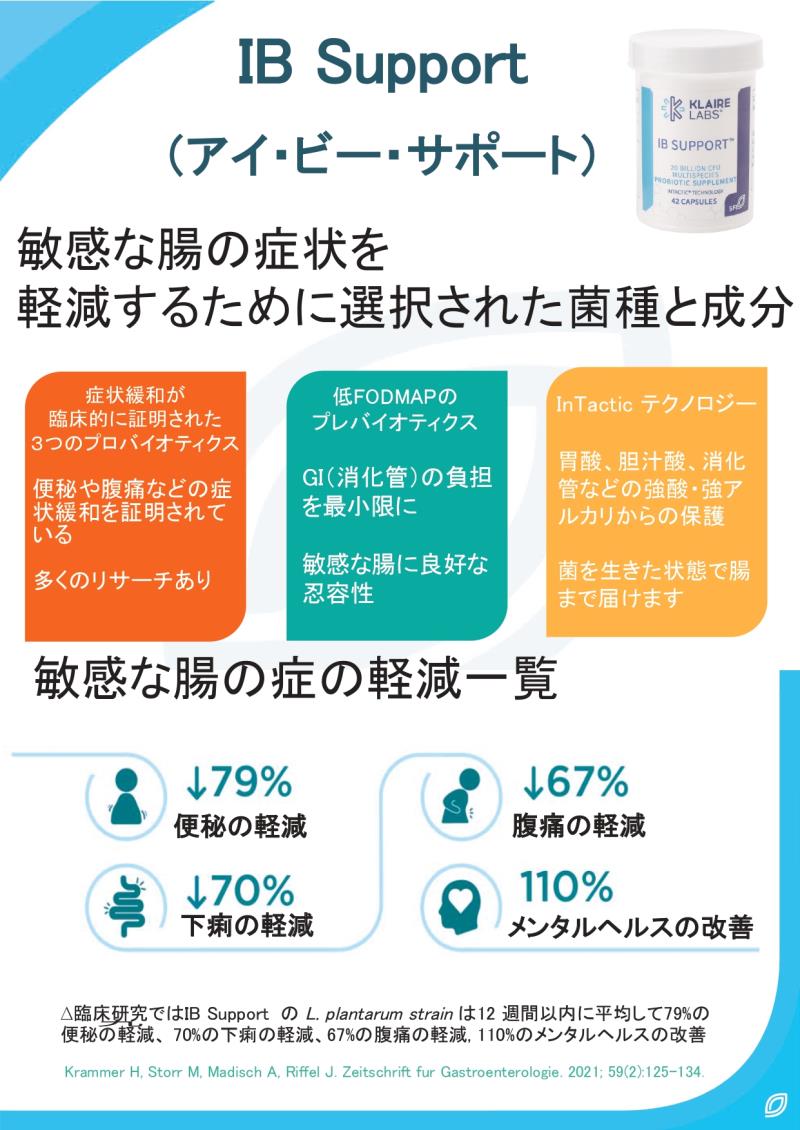

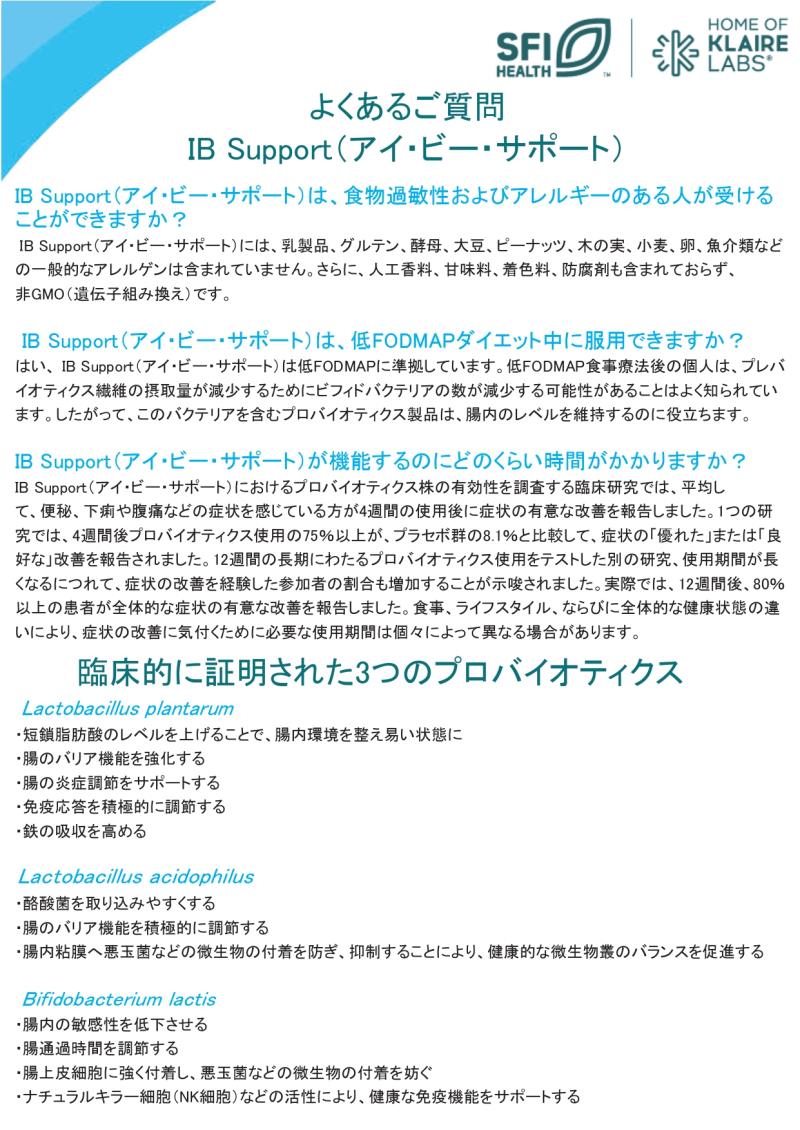

IB Support ( アイ・ビー・サポート)

過敏性腸症候群の食事管理のサポートにおいて、臨床的に証明されたプロバイオティクスサプリメントです。

当院においても、低FODMAP食との併用などで、便秘・下痢・腹痛などの消化器症状の軽減や、自閉症(発達障害)や鬱などの気分障害などにおいて心身症状の改善効果が報告されております。

希望小売価格 ¥ 12,960 (42カプセル 約2カ月分)

当院においても、低FODMAP食との併用などで、便秘・下痢・腹痛などの消化器症状の軽減や、自閉症(発達障害)や鬱などの気分障害などにおいて心身症状の改善効果が報告されております。

希望小売価格 ¥ 12,960 (42カプセル 約2カ月分)

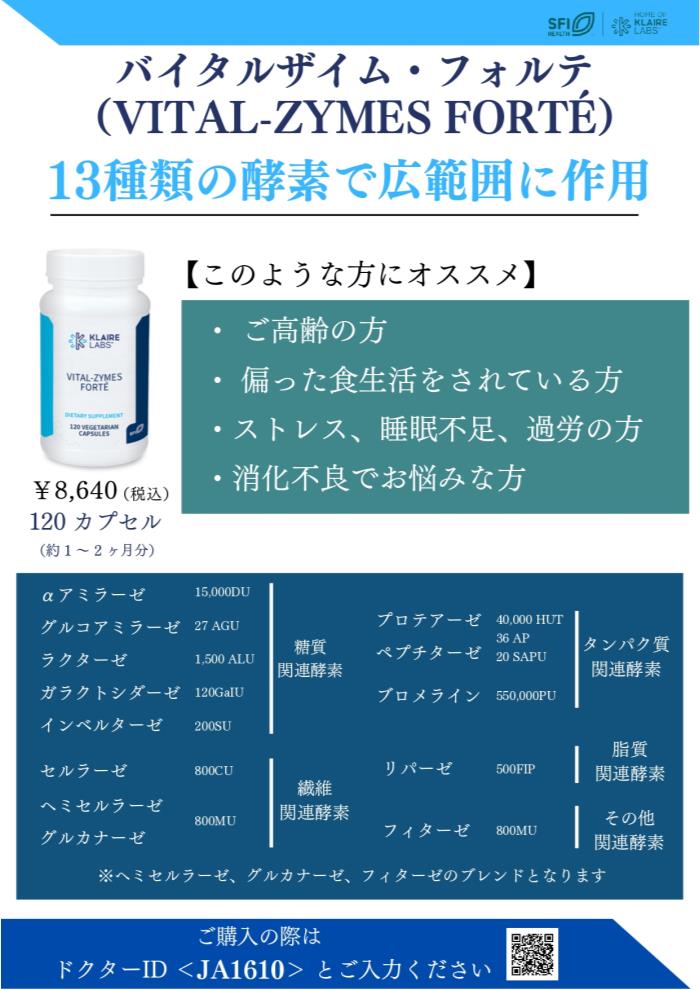

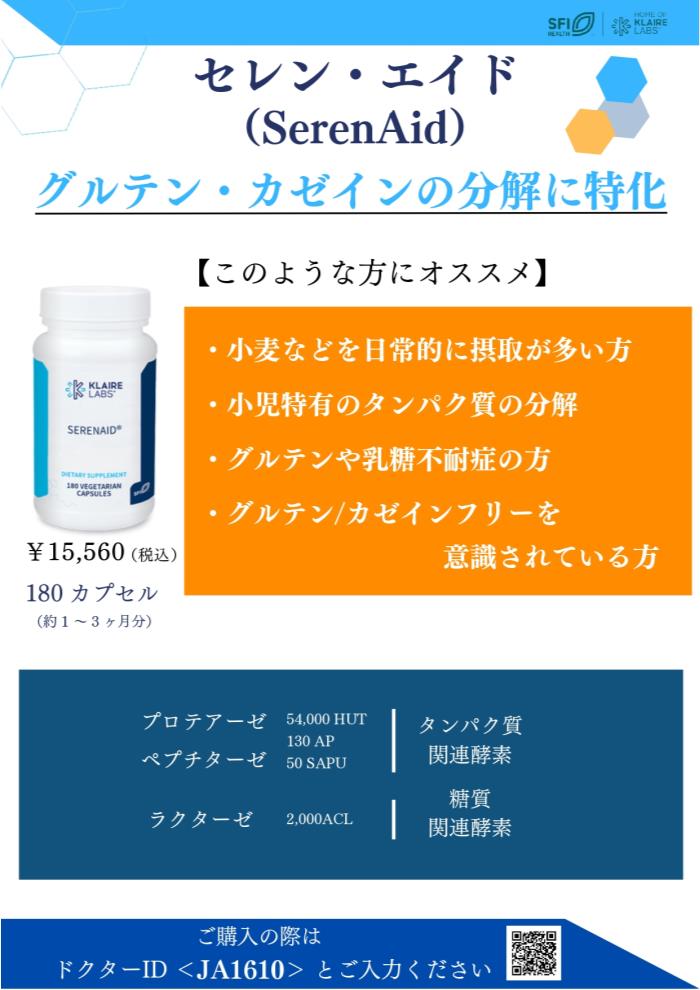

セレンエイド (Serenaid) / バイタルザイム・フォルテ (Vital-zymesForté) NEW

〒690-0015 島根県松江市上乃木9丁目4-25

〒690-0015 島根県松江市上乃木9丁目4-25